說起日本的代表性食物,除了壽司和天婦羅,拉面也是少不了要提到的。對于很多日本人來說,拉面已經不再僅僅是一種食物,而已經成為了他們的一種生活習慣。

▲ 動漫《愛吃拉面的小泉同學》

日本的拉面,源自于中國的湯面,傳入日本的歷史最早可以追溯到1488年的室町 ,但直到明治時期開放港口,隨著中國人來日的數量增多,大量中餐館里物美價廉的中式湯面便得以快速在日本普及開來。

之后中式湯面經過改良,又和日本各地不同的飲食習慣相結合,最終演變為如今風味多樣的日式拉面。

眾所周知,中國的拉面做法是將揉好的面團拉長,折疊,再拉長,反復若干次,直到面條足夠細為止。

但相較起來,日本的拉面卻多以切制而非拉制而成。

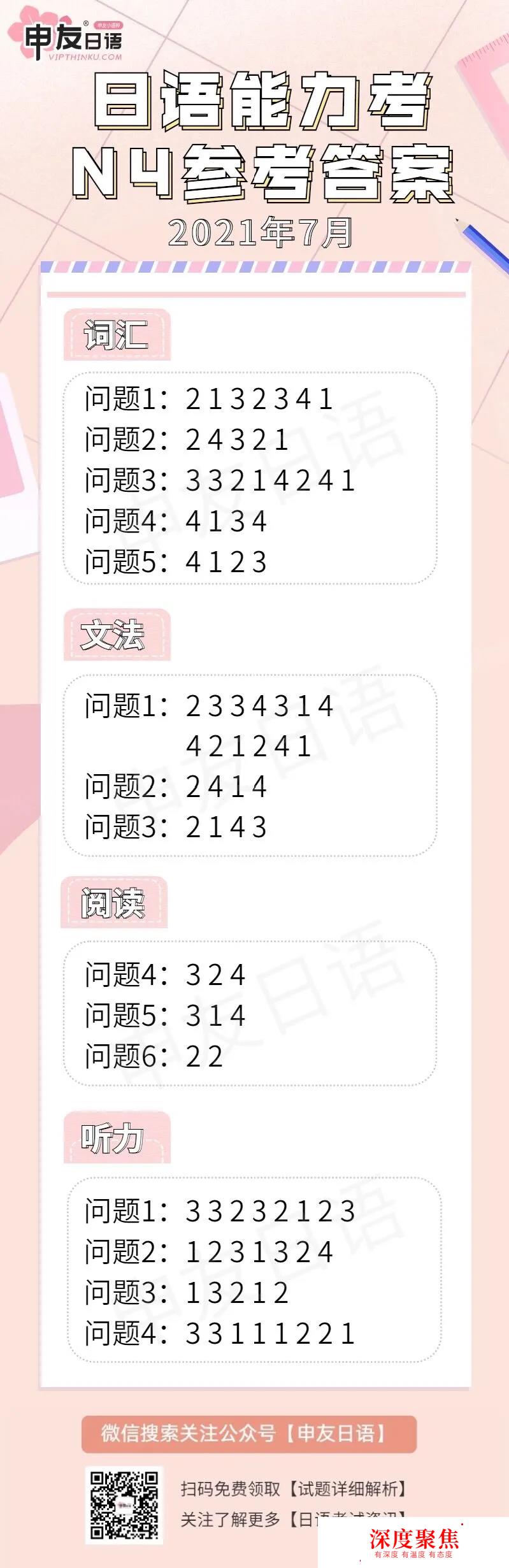

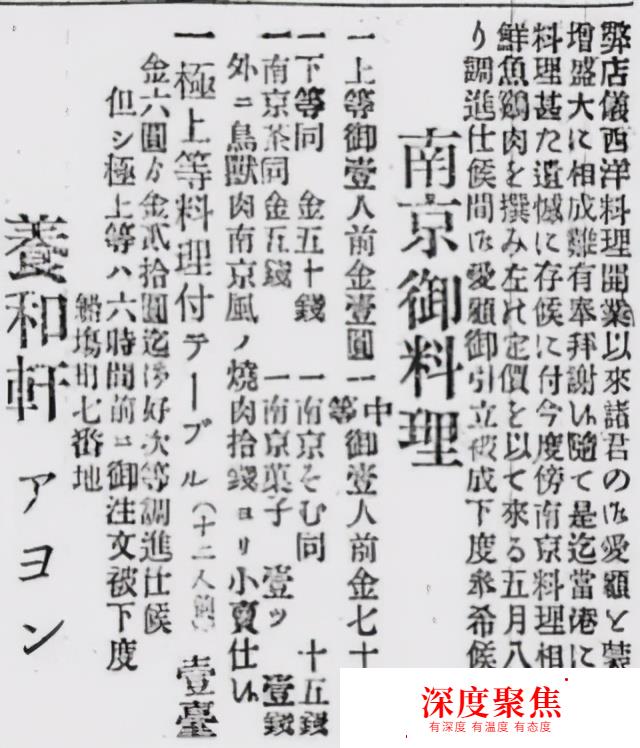

并且,最初仿照中式的湯面制作出的面條,在中華街被稱為“南京蕎麥面”(南京そば),早在1884年函館新聞中,就有店家打出了“南京蕎麥面 15錢”的廣告。

于是,南京蕎麥面也被認為是最早的日式拉面。

那么問題來了,

日本拉面不是拉出來的,

為什么后來這種面條又被叫做了ラーメン(拉面)呢?

對于這個問題,答案也是眾說紛紜。

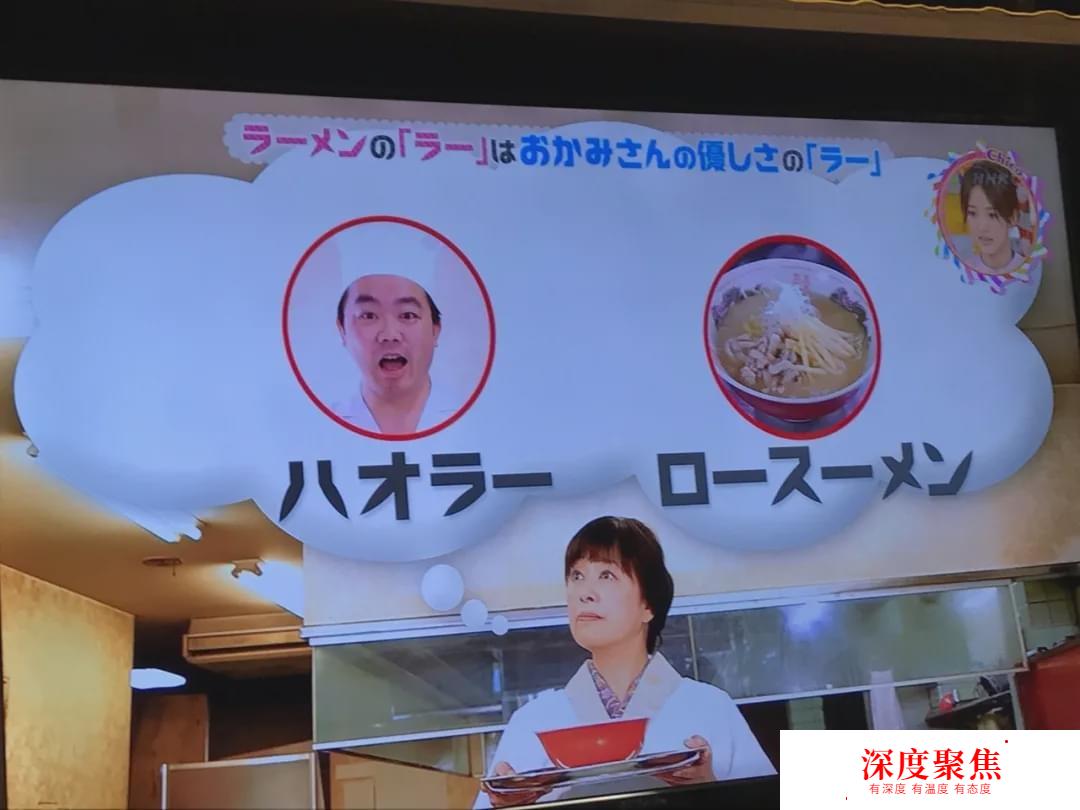

為此NHK的一檔綜藝節目《チコちゃんに叱られる!》專門制作了一期節目來揭秘了拉面之所以叫ラーメン的由來。

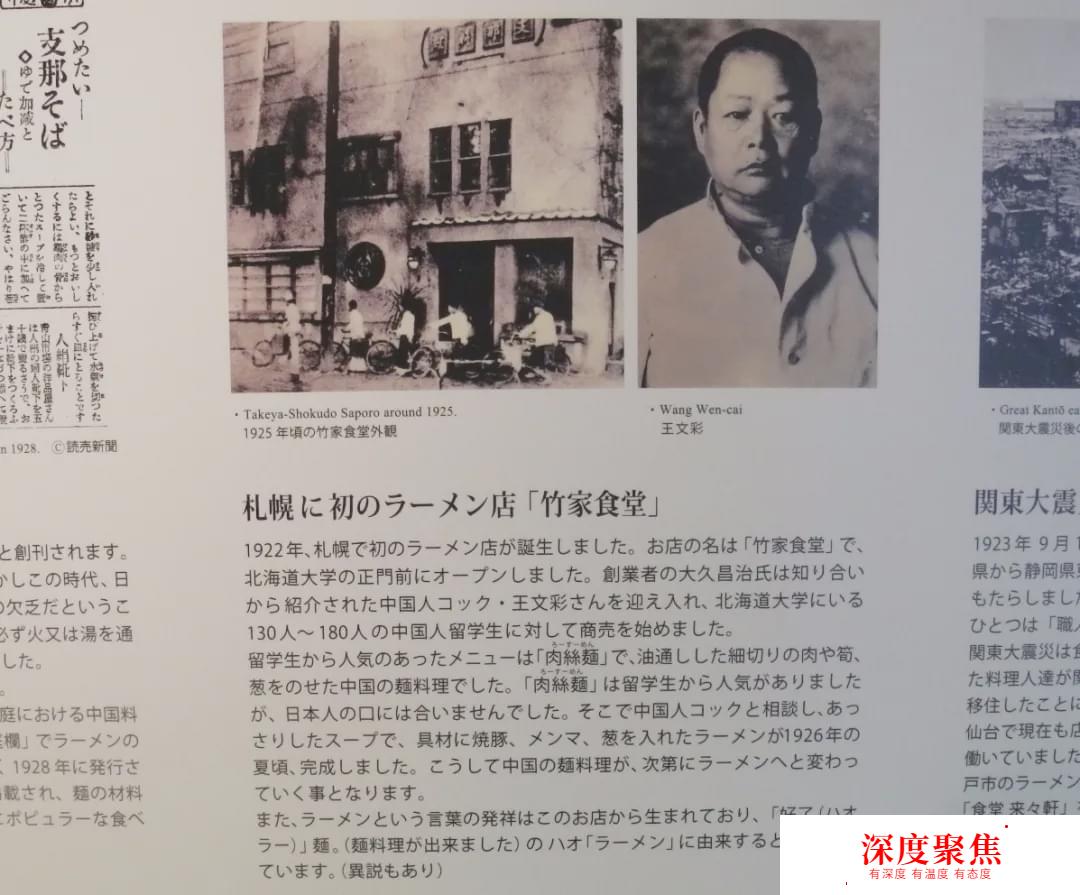

據說在1922年,北海道札幌有間名為“竹家食堂”的小面館,面館的招牌是由中國廚師制作的“肉絲面”,非常受到一些中國食客的歡迎。

▲ 札幌「竹家食堂」的外觀

然而,肉絲面(ロースーメン)這個讀法對于平仄不分的日本人來說不太好發音,因此這道招牌菜難以在本地食客間傳開。于是老板娘便想給這道菜改個名字方便顧客點單。

▲ 當時的肉絲面

那么,又該起什么名才好呢?

最后,老板娘從廚師那里得到了靈感,店里的中國主廚每逢面出鍋便會大喊一聲:“好啦”,招呼伙計過來上菜,這句“好啦”的發音和日語里的“ハオラー”一致,“ラー”這個音聽起來非常朗朗上口,自此就有了“拉面(ラーメン)”的叫法。

這之后隨著雜志的報道、方便面的發售,拉面這個叫法迅速在全國傳開,拉面這個菜名便流傳了下來

所以,與其說是「拉面」,不如說是「啦面」比較合理呢~

介紹完拉面的起源,下面我們來說說拉面的流派。

時至今日大家所津津樂道的“拉面流派”也是眾說紛紜,各成一派,小編這邊按地域口味,簡單粗暴地介紹最熱門的三種,也就是所謂的日本三大拉面,分別是:北海道的札幌拉面,福島的喜多方拉面以及福岡的博多拉面。

首先是札幌拉面。

提到札幌拉面,想必大家第一時間都會想到味增拉面。其實,北海道的拉面市場完全是鹽味拉面的天下,味增拉面的出現完全是偶然。

據說在1955年,有位客人在札幌的「味の三平」拉面店就餐時,提出「把面加在味增湯里」的要求,被當時苦于研究新口味的店主注意到,他經過反復改良,推出了湯頭醇厚的味增拉面,札幌氣候嚴寒,湯頭醬味重多油的味增口味自然極受歡迎,很快便推廣開來。

札幌拉面在傳統的味增的基礎上添加了豚骨、雞骨高湯,面碼多放炒過的蔬菜或是輔以叉燒、海苔、竹筍、魚板等配菜,整體味道濃郁、油脂厚重。

在寒冷的北國之境來上一碗,別提多得勁兒了!

說完札幌拉面,下面讓我們來說說喜多方拉面。

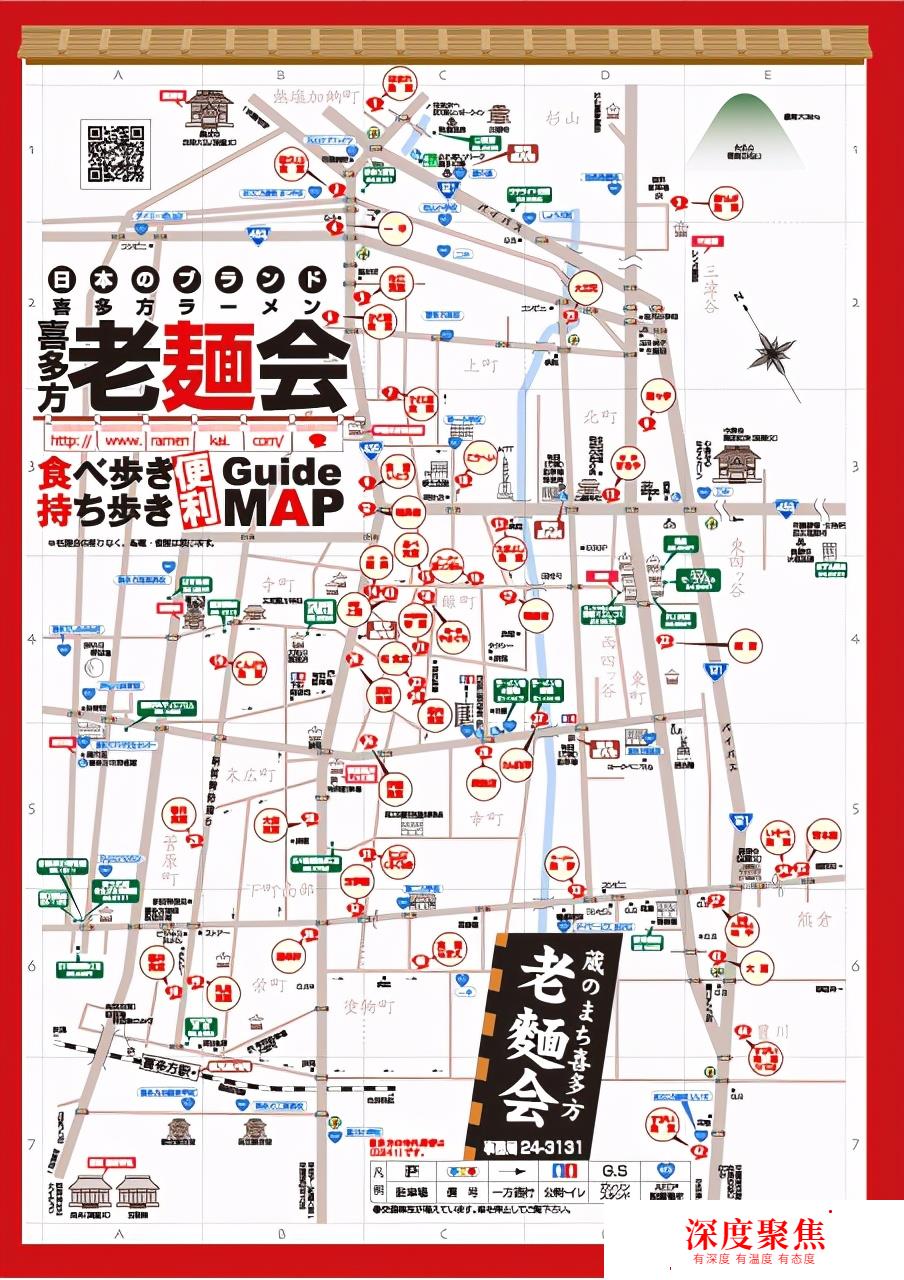

論名氣,它應該算是三大面里最小的,但它確是全日本拉面店數量與居民人口比最高的地方,人口不過5萬余人的小城里就有超過120家面店,可見喜多方人民對拉面的喜愛。

▲ 當地的拉面地圖

喜多方拉面的歷史可以追溯到 初期。據說當時盛行用售貨車沿街販賣「中華蕎麥面」,后經不斷改良誕生出自成一派的拉面口味,喜多方拉面之鄉的地位也逐漸穩固。

喜多方拉面主要以醬油風味為主,加入豬骨、小魚干等食材吊出的湯底鮮味十足,配菜多以樸素的叉燒肉、蔥花、筍干為主,搭配筋道的中粗面條。

整體清淡爽口,讓食客百吃不膩。

最后要介紹的就是福岡博多地區的代表:豚骨拉面~

豚骨拉面的歷史,據說可以追溯至1946年,當時一位名叫津田茂的廚師從中式面條和少數民族愛努人傳統的豬骨高湯中受到啟發,經過不斷改良,開發出的濃稠豚骨湯加上細直面條的組合很快地風靡起來,這便是博多拉面的前身。

博多的豚骨拉面應該是最受天朝人民喜愛的拉面流派之一,它最大的特點莫過與濃稠乳白的豚骨湯底了。

其他地方的豚骨拉面湯底通常會在豬骨中加入雞骨等其他食材,而博多地區則只用豬骨熬制,經過長時間高溫燉煮的出的骨湯,湯色濃稠渾白,脂香濃郁,光聞著就令人垂涎三尺。

面條通常會選擇選擇干面中最細的級細面,配料則會輔以腌制紅姜,叉燒、豆芽,海苔等配菜,最后撒上白芝麻和蔥花,一碗濃郁可口的豚骨拉面便制作完成了。

說了這么多,其實對于小編這種吃貨來說,甭管什么流派,好吃就完事兒了!

尤其在天氣日漸寒冷的當下,還有什么能比一碗湯醇味美的拉面更療愈人心的呢?

入冬的第一碗拉面,今天就吃它!

– 完 –